33 VIÑETAS SOBRE JESÚS DE NAZARET

Este artículo es un intento de reconstruir la vida de un

campesino galileo de comienzos de nuestra era llamado

Jesús de Nazaret, hasta el punto en que el

conocimiento histórico actual lo hace posible. La nota se compone de 33 viñetas

que reflejan otras tantas afirmaciones que se pueden hacer hoy, con razonable seguridad,

acerca de una de las figuras más importantes de la historia de

la Humanidad. (La versión original de esta nota fue publicada en Televicio Webzine en diciembre de 2011).

“Ahora vemos como reflejo en un espejo, veladamente” (San Pablo, I Corintios 13:12).

Comencemos por

algunas aclaraciones necesarias. En primer lugar, la nota se ocupa de un

personaje histórico, no de

la Segunda Persona de

la Trinidad cristiana: aquí

no se leerán aseveraciones sobre la validez o invalidez de una fe, sino sobre

circunstancias de la vida de una persona, al menos hasta el punto en que las

disciplinas históricas nos lo permiten hacer hoy. Es importante entender que

la Historia no puede

recuperar para nosotros la existencia real de Jesús, tarea del todo imposible:

nos ofrece, en cambio, un debate entre

diferentes reconstrucciones

razonablemente fundadas (y ¡ay! necesariamente imperfectas) de la vida de

Jesús a partir de la evidencia existente.

Porque, como dice al final de “El Jesús histórico” mi principal fuente para la

redacción de esta nota, el historiador John Dominic Crossan, “solamente existe la reconstrucción”. O como Hilary Mantel nos previene: "la evidencia es siempre parcial. Los hechos no son la verdad, aunque son parte de ella; la información no es conocimiento. Y la Historia no es el pasado: es el método que hemos desarrollado para organizar nuestra ignorancia del pasado. Es el registro de lo que quedó registrado. (....). Es lo que quedó en el tamiz cuando los siglos han pasado a través de él: unas pocas piedras, fragmentos de escritos, retazos de tejido. Es tan 'el pasado' como un certificado de nacimiento es un nacimiento, o un guión es una actuación, o un mapa es un viaje. Es la multiplicación de la evidencia de testigos falibles y sesgados, combinada con relatos incompletos de acciones que la gente que las llevó a cabo nunca entendió bien. No es más que lo mejor que podemos conseguir, y a menudo ni siquiera eso".

También es importante entender que las afirmaciones aquí incluidas se realizan en base al conocimiento histórico presente. Nada impide que, mañana mismo, un arqueólogo descubra en el desierto egipcio o en una cueva palestina un texto que haga que una, algunas, varias, todas las afirmaciones que aquí se presentan pierdan toda validez. El conocimiento histórico está permanentemente sujeto a debate, sometido a prueba constante.

La fundamentación detallada de cada afirmación requeriría, cada una, un artículo más extenso que el presente. Disculpe el lector, entonces, que lo remita a la bibliografía que se cita al pie si cree que un punto necesita mayor aclaración.

(Para una mayor discusión de los problemas metodológicos, léase “El Jesús histórico y los 4 evangelios: memoria, credo y canon para una reforma de la Iglesia” de Pablo Richard).

1 La vida de Jesús como problema de crítica textual: la reconstrucción de la vida de Jesús es, básicamente, una tarea de lectura crítica de textos. Un primer aspecto que debería llamar la atención

es que existan narraciones de la vida de un personaje que no fue ni un

gobernante, ni un noble, ni un militar destacado: en

la Antigüedad, realmente

muy pocas personas sabían leer y escribir (tal vez una cada diez, o aún menos)

y la escritura en pergamino o papiro era un proceso muy lento y muy caro. La cultura que reflejan los

textos escritos sobrevivientes, entonces, es básicamente una cultura de clase

alta. ¿Qué habrá hecho de particular este campesino de provincias para escapar a su destino de olvido?

campesino de provincias para escapar a su destino de olvido?

campesino de provincias para escapar a su destino de olvido?

campesino de provincias para escapar a su destino de olvido?También debe tenerse en cuenta que, por la naturaleza perecedera del soporte, era altamente probable que un texto antiguo se perdiera: sólo el esfuerzo continuado de varias generaciones de copistas (con el concurso del omnipresente azar) ha permitido que los textos con que contamos hayan llegado a nosotros. Pero dado que la mayoría de los copistas medievales eran monjes cristianos, sería muy peligroso asumir que todo texto antiguo sobre Jesús es copia fiel del original, y no sólo por la existencia de erratas: se han detectado varias interpolaciones en escritos tempranos.

Limitándonos al canon cristiano, tenemos cuatro narraciones, las tradicionalmente atribuidas a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y algunas referencias en las cartas de Pablo. Hay unos pocos relatos apócrifos (1) que han merecido lectura especialmente atenta, los llamados Evangelios de Tomás y de Pedro, y algunas pocas referencias en autores judíos (Flavio Josefo) y paganos (Suetonio, Tácito, Plinio el Joven) que escribieron durante el siglo I y comienzos del siglo II de nuestra era. Más allá de sus limitaciones y sus lagunas, es una masa de material muy importante. (Derecha: Cristo de San Juan de la Cruz, Salvador Dalí, 1951)

El último aspecto a tener en cuenta es la datación de los escritos. El consenso de los estudiosos considera que los primeros textos cristianos son las cartas de Pablo (la primera carta a los tesalonicenses, la más antigua, data del invierno de los años 50/51 de nuestra era). Los evangelios son posteriores: al que parece ser más antiguo, el de Marcos, se le asigna una fecha de composición entre los años 65 y 80. El rango de fechas es, para el de Mateo, entre los años 80 y 100; el de Lucas, entre 80 y 130; y el de Juan, entre 90 y 120. En todos los casos, hay un lapso de décadas entre la vida pública de Jesús (hacia el año 30) y el relato de la misma, por lo cual tampoco parece adecuado asumir acríticamente todo lo que afirmen los escritos cristianos.

2 Jesús existió: varios autores, a lo largo de los siglos, han deslizado la idea de que Jesús es un mito y que nunca existió. Esta postura enfrenta dos problemas. En primer lugar, la abundancia de testimonios acerca de su existencia física: hay emperadores romanos de los que se sabe mucho menos que de Jesús, y a nadie se le ocurrió negar su existencia. En segundo lugar, la ausencia de cuestionamientos a su existencia en fecha temprana: los autores anticristianos más cercanos cronológicamente a Jesús, de Tácito a Celso, hacen referencia a Jesús como a una persona, no como a un mito. Lo mismo hace el Talmud judío, en un contexto fuertemente condenatorio. De haber tenido la posibilidad de negar su existencia, es difícil entender por qué no lo habrían hecho.

3

Nació en la villa galilea de Nazaret y no en Belén... Juan I-45 dice de Jesús que es “el hijo de José, el de Nazaret”. Juan VII-41/42 presenta a los escépticos

afirmando “¿acaso el Mesías puede

venir de Galilea? ¿No dice

la

Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de

donde era David, ha de venir el Mesías?” Marcos I-24,

X-47 y XIV-67 lo llaman “Jesús de Nazaret”. La

historia del capítulo IV de Lucas se desarrolla en “Nazaret,

donde se había criado”. En aquellos años remotos, la mayoría del campesinado

apenas se alejaba unos kilómetros de su lugar de nacimiento en toda su vida. La referencia a que el

censo dispuesto durante la gobernación de Quirino (capítulo II de Lucas)

obligaba a que toda persona se empadronara en su lugar de nacimiento (de allí

el viaje de José y María a Belén) no tiene confirmación en ningún otro texto, y va contra el sentido común: ¿no es más lógico

empadronar a la gente en su lugar de residencia? ¿Para qué obligar a miles de

personas a interrumpir sus tareas durante días sólo para ir a empadronarse a su

tierra natal? La razón de la alusión a Belén como lugar de nacimiento de Jesús

es un intento del autor de la fuente común utilizada tanto por Mateo como por

Lucas (conocida en el ámbito de los estudios cristianos como Q) de dar por cumplida la profecía de Miqueas V-1 y 2.

... y la concepción virginal

es una afirmación teológica y política, no un hecho histórico: cito textualmente a John D. Crossan en “Jesús desenterrado” (ver bibliografía): “en la tradición bíblica los niños

predestinados, los niños marcados por un destino previsto por Dios, nacían de

padres ancianos y/o estériles, y no de madres jóvenes y virginales. El modelo

clásico era Isaac, nacido de Abraham y Sara, estériles y de edad provecta”. La

concepción virginal revelaría un poder divino aún mayor, y se contrapone

conscientemente a una larga tradición grecorromana de personajes importantes

engendrados por dioses. Sigue Crossan: “en Mateo,

Lucas, e incluso antes de ellos, Jesús es Señor, Salvador e Hijo de Dios y ha

usurpado los títulos de Augusto (2). Pero Acia [la madre del emperador] no era virgen; había tenido ya una hija casi seis años

antes de que naciera Octaviano. Por eso, aunque Isaías, VII-14 resultara útil, lo más probable es que el criterio determinante fuera la exaltación de Jesús por encima de

Augusto.

La María

virginal era superior a

la Acia maternal ”.

4 Nunca existieron ni la estrella de Belén, ni la

masacre de los Santos Inocentes, ni la adoración de los Reyes Magos, ni la

huida a Egipto: los historiadores asumen que el

autor del Evangelio de Mateo escribió la historia del nacimiento de Jesús a

partir de episodios de la historia del pueblo hebreo. En Números XIV-14 puede

leerse “una estrella se alza desde Jacob, un

cetro surge de Israel”; la masacre de los Inocentes tiene paralelo en la

muerte de los bebés varones de los hebreos dispuesta por el Faraón de Egipto,

tal como se relata en el Libro del Éxodo; la historia de

la Adoración ya está delineada sumariamente en el Libro de Isaías (LX-6);

la huida a Egipto recapitula la historia de los hijos de Jacob. El creyente

puede asumir que se trata de profecías; el historiador no, sin con ello dejar

de serlo.

5 Nació en la pobreza: la referencia a que Jesús era “hijo del carpintero” (Mateo XIII-54) debe ser interpretada a la luz de la estructura socioeconómica de Judea en el siglo I de nuestra era. Los artesanos no eran pequeños comerciantes, como podríamos pensar hoy: se reclutaban entre los hijos de los campesinos pobres que no recibían tierras en herencia, y a menudo vagaban de villa en villa ofreciendo sus servicios. Por ende, pertenecían al escalón más bajo del campesinado, apenas por encima de mineros, curtidores, prostitutas y otros miembros despreciados de la sociedad.

La

reconstrucción de la situación socioeconómica en

la Judea del siglo I de nuestra

era realizada por Crossan en el Capítulo IX de “El

Jesús histórico” permite asegurar que la vida de los campesinos judíos era aún

más difícil que en el siglo precedente, debido no sólo a los impuestos romanos

y judíos, sino al peso del endeudamiento usurario al que el campesinado era

obligado a someterse.

6 Tenía hermanos: Jacobo (o Santiago) es llamado “hermano de Jesús” cuando Flavio Josefo describe su ejecución en el año 62, cuando Jacobo era el líder de la pequeña comunidad cristiana de Jerusalén. Lo mismo sucede en los evangelios canónicos: Marcos VI-3 dice de Jesús que es “hijo de María, hermano de Jacobo [Santiago], de José, de Judas y de Simón” y agrega “¿no están también aquí con nosotros sus hermanas?”. La interpretación tradicional es que, en tales pasajes, “hermano” debe leerse como “primo”, porque no existe ni en hebreo ni en arameo un término equivalente, y se usaba “hermano” por extensión.

Judas sólo

aparece en una muy breve mención de Hegesipo,

escritor cristiano del siglo II, recogida en la historia de

la Iglesia del obispo del

siglo IV Eusebio de Cesarea: Hegesipo afirma que dos de sus hijos fueron llevados ante el emperador Domiciano, a fines del siglo I. Y Simón es identificado a

veces como el personaje del mismo nombre que fue el segundo obispo de

Jerusalén, con lo que habría sucedido a su hermano Jacobo. Nada se sabe de

cierto ni de José ni de las innominadas “hermanas” de Jesús.

7 Nunca estuvo en Qumrán: los esenios eran miembros de un movimiento minoritario dentro del judaísmo, practicante del ascetismo y el monaquismo, y con una muy elaborada teología mesiánica. Su principal centro era la escuela religiosa de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Sus elaboradas enseñanzas guardan muchas diferencias con respecto a las de Jesús, y es altamente improbable que éste haya pasado por la escuela, como han afirmado algunos estudiosos.

8 Integró el círculo de Juan el Bautista: la idea de que el Mesías cristiano pudiera aparecer como discípulo de otra persona, en una situación de inferioridad, sería notablemente incómoda para cualquier evangelista. Es por ello que se considera la participación de Jesús en el círculo de seguidores de Juan como muy segura: los evangelistas sólo harían referencia a ella si fuera imposible omitirla.

El agua del río

Jordán empleada para los bautismos de Juan no

es cualquier agua: es el agua del río cruzado

por los judíos que huían de Egipto para entrar en

la Tierra Prometida y desalojar a

sus anteriores ocupantes . Podemos comprender la poca simpatía que tal movimiento

despertaría entre las autoridades romanas y sus colaboradores judíos.

9 Su mensaje no se identificaba totalmente con el del Bautista: no debe asumirse una continuidad absoluta entre las ideas de Juan y de Jesús. El mensaje de Juan acerca de la espera de un apocalipsis inminente en Mateo III-7/10 (“raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que llega? / Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol; todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego”) se contrapone con el mensaje de Jesús de que el Reino de Dios ya está presente y ya no hay nada que aguardar: acerca del Reino de Dios “no se va a decir 'aquí está', o 'allí está'; porque el Reino de Dios ya está entre ustedes” (Lucas XVII-21). Jesús mismo se encarga de declarar, además, que el menor de sus seguidores es superior a Juan (al final de Mateo XI-11) y que no comparte el ascetismo del Bautista (Lucas VII-33/34), si bien mantiene un elevado concepto del profeta asesinado por Herodes Antipas: “en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno más grande que Juan el Bautista” (al comienzo de Mateo XI-11).

10 Era un taumaturgo y efectuó varias curaciones: hay varios relatos de curaciones de Jesús en los evangelios, y son consistentes con lo que se sabe sobre profetas, santones y sanadores. Es probable que Jesús actuara en estado de trance.

Cabe una aclaración importante acerca del tipo de curación realizada, y para ello es necesario entender la diferencia entre “enfermedad” y “mal”: dice Arthur Kleinmann en “Patients and healers in the context of culture” que “la enfermedad hace referencia a una disfunción de los procesos biológicos o psicológicos, mientras que el término ‘mal’ se refiere a la experiencia psicosocial y el significado percibido de la enfermedad”. Un taumaturgo (“persona que hace milagros”) puede llegar a actuar eficazmente sobre una enfermedad si cuenta con algún conocimiento medianamente efectivo de medicina tradicional, pero su verdadero campo de acción es la experiencia de la enfermedad: la manera en que un enfermo percibe su dolencia (a veces, psicosomática) y lleva adelante su vida, y la manera en que los demás se relacionan con ese enfermo. La imposibilidad de tratar la mayoría de las enfermedades hacía que la gente de la época marginara por temor a los enfermos crónicos: sobre esa cisura también actuaba Jesús (ver Lucas IV-31/37 contra las antiguas y tremendas palabras de Levítico XIII-44/46).

11 Sus discípulos eran tanto hombres como mujeres: si bien los evangelios canónicos (aún con llamativas diferencias entre ellos) sólo listan a doce apóstoles como los discípulos de Jesús, la existencia de un grupo de mujeres entre los seguidores del Crucificado parece indiscutible. Marcos incluso nos da a conocer al menos algunos de sus nombres en un pasaje (XV-40/41): “María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José [¿y de Jesús?] y Salomé”. A esas discípulas debemos el conocimiento de la crucifixión: las mujeres miran “desde lejos” el cruel final de Jesús mientras, reitero, sus discípulos varones han huido.

Hay indicios de que esta convivencia bajo

Jesús se deterioró luego por las concesiones del grupo dirigente al sexismo

dominante en la sociedad: concretamente, la polémica que se esboza en los

apócrifos Evangelios

de Tomás, 114, y de María, así como en un pasaje de

la Primera Carta a los

Corintios ( XI-3/16) que, por otra parte, es

considerado una interpolación tardía por varios autores. I

Corintios XI-11 puede ser leído como una prueba de que en los primeros tiempos del cristianismo

había misioneras.

12 Predicaba entre las clases bajas de la campiña galilea: la proclamación del Reino de Dios presente que Jesús hacía caminando con sus discípulos por los campos y villas de Galilea no se hacía en ámbitos acomodados. Sus interlocutores eran campesinos y pescadores (que al menos contaban con un hogar y con la posibilidad de alimentarse) pero también personas aún más humildes (como los artesanos) e incluso marginales (como prostitutas y mendigos). Las únicas personas de cierta fortuna que parece haber tratado son los recaudadores de impuestos, repudiados por la mayoría de la población debido a su odiosa actividad al servicio de la explotación del campesinado. Jesús no les cerró las puertas de su movimiento, a diferencia de rigoristas como los esenios o los fariseos, pero les reclamaba un cambio de actitud.

13 Denunciaba a los poderosos de su tiempo: el Dios al que reverenciaba Jesús era un Dios de Justicia, el Dios

al que siguió (aunque fuera míticamente) un pueblo de

esclavos para escapar de su servidumbre en Egipto, el Dios del notable_Salmo 82. Ese Dios no era ni el Dios ritualista

de los sacerdotes del Templo de Jerusalén ni, mucho menos, el autócrata

divinizado, residente en una capital remota y extraña, que usufructuaba la

tierra que Dios había concedido a su pueblo elegido. Este mensaje era imposible

de ser tolerado ni por los romanos ni por los terratenientes y sacerdotes

judíos que colaboraban con ellos.

Dios había concedido a su pueblo elegido. Este mensaje era imposible

de ser tolerado ni por los romanos ni por los terratenientes y sacerdotes

judíos que colaboraban con ellos.

14 No anunciaba un apocalipsis inminente: a lo ya expuesto en una viñeta anterior, cabe agregar que el final del Bautista a manos de Herodes Antipas puede haber disuadido a Jesús de seguir proclamando ese mensaje. Si Dios no se manifestó en defensa de Juan, es probable que Jesús haya pensado que los tiempos todavía no estaban maduros, y que el mensaje divino que había que difundir era otro. (Derecha: Salomé con la cabeza de Juan el Bautista, Caravaggio, hacia 1610).

15 No llamaba a un alzamiento armado contra Roma: podemos deducir esto por el comportamiento de Pilatos: los romanos

actuaban contra los grupos inconformistas eliminando a su jefe, como hicieron

con el movimiento de Juan el Bautista y con otros similares que actuaron entre

los años 30 y 60 y que registran tanto Flavio Josefo como Lucas. Si la amenaza de Jesús hubiera sido armada, los romanos hubieran

actuado como Publio

Varo con los seguidores de Judas el Galileo, o como Tito y Vespasiano

durante la guerra de

66 a

73: cometiendo una masacre.

16 La historia de

la Tentación por el Demonio

define quién no es: la historia original es presentada por el primer evangelista de un

modo muy sucinto (Marcos

I-12/13). Mateo y Lucas recogen en forma paralela una misma y más amplia

versión de la historia, seguramente mítica y claramente alegórica: Jesús es presentado (en contraposición a Simón_el_Mago y sus seguidores gnósticos) negando ser un mero prestidigitador, Jesús es

presentado (en contraposición a los pretendientes mesiánicos judíos que anhelaban

la guerra contra Roma) negando tener ambiciones de poder terrenal.

17 Los demonios y la piara de cerdos: Marcos V-1/20 describe cómo Jesús expulsa del cuerpo de un hombre a

varios demonios, enviándolos a habitar los cuerpos de unos cerdos que pastaban

cerca, y que terminan arrojándose al mar. El pasaje revela la actitud política

de los primeros cristianos con respecto al domino romano de Judea. En primer

lugar, los demonios afirman a Jesús que su “nombre es Legión, porque somos muchos”; en segundo lugar,

la X Legión Romana, una de

las divisiones con participación más destacada en

la Guerra Judeo-Romana

de 66-70, tenía como símbolo a un cerdo (además, un animal impuro para el

judaísmo). El pasaje es hoy interpretado como una profecía del regreso de Jesús

para expulsar a los romanos de Judea, además de ser uno de los elementos de

juicio que permiten afirmar que el evangelio de Marcos fue redactado o completado

con posterioridad al año 70.

18

No abjuró de

la Ley

mosaica: Jesús nunca opinó sobre la validez de los

613 mandatos de

la Ley

de Moisés; a lo sumo, se limitó a reinterpretarlos en el marco de la

misericordia divina (en Mateo V-17 dice “no vine a suprimir la ley sino a darle

su verdadero significado”). Por dar un solo ejemplo: en Marcos II-23/27, Jesús desdeña

la observancia estricta del sábado si ello implica no alimentar a un hambriento.

Si en algún caso parece asumir una actitud rigorista y hasta conservadora, es

precisamente en virtud de la misericordia:

la Ley permitía al hombre divorciarse de su esposa,

pero no habilitaba a la mujer a hacer lo mismo. En Marcos X-2/12, Jesús

afirma que “e l que repudia a su mujer

y se casa con otra, comete adulterio

contra aquella”: la honra de la esposa

debe ser respetada tanto como la del

marido.

Nótese también que la discusión que se describe luego en la viñeta 32 no se resuelve con una cita de palabras ad hoc de Jesús, sino con un razonamiento de Jacobo.

El rechazo de

la Ley

corresponde a un estadio posterior de la evolución del cristianismo: a San

Pablo en el tremendo capítulo

III de la Epístola a los Gálatas, escrito en los

años 52/53, probablemente en Éfeso.

19 El título de Hijo de Dios no tenía el sentido que le damos hoy: en la época de Jesús, ya había una persona que se autoproclamaba Hijo de Dios: el Emperador de Roma. Lo que hicieron los primeros cristianos es proclamar que su Dios no es ese rey extranjero que oprime a su nación, sino el Dios de Justicia que liberó a los esclavos del Faraón de Egipto, y que prefieren aplicar el título de Hijo de Dios a su líder y no a ese rey pagano.

El filósofo y teólogo argentino Rubén Dri afirma en su artículo “La teología antiimperial de Marcos y la globalización” que “la expresión ‘Hijo de Dios’ es uno de los símbolos más ricos y profundos de la experiencia religiosa. (…) expresa, por una parte, que en Jesús de Nazaret, en su práctica y su mensaje se nos presenta Dios”.

20 El Sermón de

la Montaña: el largo

discurso de los capítulos

V a VII de Mateo es el programa del movimiento de Jesús. Condena la ira, el

perjurio, la violencia, la lujuria, el divorcio, y exige nada menos que el amor

universal. Una parte importante y llamativa del mismo está constituida por las

bienaventuranzas.

21 Las bienaventuranzas: el historiador John Kloppenborg (“The formation of Q: trajectories in ancient wisdom collections”) afirma que Jesús pronuncia bendiciones sobre “un grupo de personas definidas por circunstancias sociales y económicas: pobreza, hambre tristeza y persecución (…). Las bienaventuranzas son ‘antibienaventuranzas’: se erigen en contra de los puntos de vista de la sabiduría popular sobre que los bienaventurados son los que viven en la prosperidad y están rodeados por todo tipo de seguridades”.

Una aclaración: el término griego para “pobres” utilizado tanto en Mateo, como en Lucas, como (casi con seguridad) en la fuente griega del texto copto del Evangelio de Tomás es ptochoi. En su tesis doctoral citada por Crossan en el capítulo 12 de “El Jesús histórico” (“Poverty and charity in Roman Palestine, first three centuries C. E.”) Gildas Hamel dice que el ptochos no era un hombre libre que se ganaba la vida trabajando duramente sino “alguien que habría perdido muchos, sino todos sus lazos familiares y sociales. A menudo era un vagabundo, en consecuencia, un extraño para los demás, incapaz de aprovechar durante algún tiempo los recursos de un grupo al cual podía aportar poco o nada (…) Un ptochos era una realidad chocante para el mundo grecorromano”. La radicalidad del “bienaventurados los pobres” de Jesús, entendiéndose como” pobres” a los marginados por la sociedad, es difícil de subestimar, tanto en el siglo I como en el XXI.

22 La trampa de la moneda con la cara del César: el pasaje de Marcos XII-13/17, que concluye con la famosa frase de Jesús “den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” debe ser comprendido a la luz de la moneda en cuestión (“tráiganme un denario para que lo vea”). El texto acuñado en dicha moneda proclamaba que el Emperador Tiberio era Hijo del Dios Augusto (“Tiberius Divi Augusti Filius Augustus”). Jesús pide ver una moneda, que seguramente no posee; Jesús hace una distinción entre el César y Dios, con lo que está diciendo que el César no es un dios. Lo hace ambiguamente, para evitar que puedan usar su declaración en su contra. Más avanzado el siglo, el emperador Domiciano llamará al cristianismo “el ateísmo” precisamente en este sentido.

23 El simbolismo de la historia de la multiplicación de los panes y los peces: el historiador no puede, como tal, considerar a los pasajes bíblicos que describen el milagro como históricos (sí como creyente, claro, pero no como historiador). Pero sí puede hacer notar las huellas, por todos los escritos primitivos, de la práctica de una comida comunitaria real y no sólo simbólica entre los primeros cristianos: de la primera carta de Pablo a los Corintios (XI-17/37) al apéndice del Evangelio de Juan (capítulo XXI) y al pasaje del camino a Emaús (Lucas XXIV-13/35, donde la presencia de Jesús se hace evidente recién al compartir el pan. La comida en común sobre una base igualitaria establece lazos de unión entre los participantes que van más allá de la mera ingesta en grupo. Es en ese sentido que debe entenderse el mensaje del milagro: la multiplicación de la comida al consumirla en el marco de una comunidad a la que todos aportan según sus posibilidades. Recuérdese también lo expuesto con respecto al entorno socioeconómico y cultural en el que se difunde el mensaje de Jesús.

Dicha comida compartida era abierta a todos, sin distinciones. Al respecto, véase Lucas XIV-14/24: llamar al banquete a los desclasados ya es algo bastante radical, pero el hecho posterior de llamar a cualquiera que pase, es una negación aún más fuerte de las jerarquías sociales y una afirmación muy poderosa de la igualdad fundamental entre los seres humanos.

Richard Hiers y Charles A. Kennedy, en “The bread and fish Eucharist in the Gospels and early Christian art” (Perspectives in Religious Studies, 3, 1976) afirman que “en las pinturas de

las paredes de las primeras catacumbas cristianas de Roma, datables aproximadamente a finales del siglo II d. C, es típica la presencia de siete u

once figuras masculinas —presumiblemente los apóstoles—, sentadas a la mesa,

compartiendo dos peces y cinco hogazas de pan (...). Es casi seguro (...) que o

bien para el propio Jesús o bien, en fecha muy temprana, probablemente ya para

los cristianos judíos, el convite de los panes y los peces del que hablan los

evangelios suponía una anticipación de

la Eucaristía, cuando no

una participación epifánica en la vida beata y la

comensalía propia del Reino de Dios ”.

24 Despertó la antipatía de los sacerdotes judíos: que un campesino analfabeto de Galilea se atreviera a hablar del Reino de Dios ya era motivo suficiente para desconfiar abiertamente de él. Que apareciera en Jerusalén encabezando un pequeño grupo de seguidores ya era mayor motivo de alarma. Pero aún faltaba algo peor.

25 La causa más probable de su ejecución fue su violenta aparición en el Templo de Jerusalén: parece más acertado ubicar el ataque al Templo al final de la carrera de Jesús y no al comienzo: resulta muy improbable que semejante acto de desafío al poder sacerdotal comprometido con los opresores pueda ser seguido por tranquilas discusiones con los escribas. Lo más probable es que este acto de celo religioso con inevitables implicancias políticas haya hecho de Jesús un hombre marcado, y haya sido la razón de su arresto, mediante la traición de Judas Iscariote o no, y haya sido esta por el motivo que fuese.

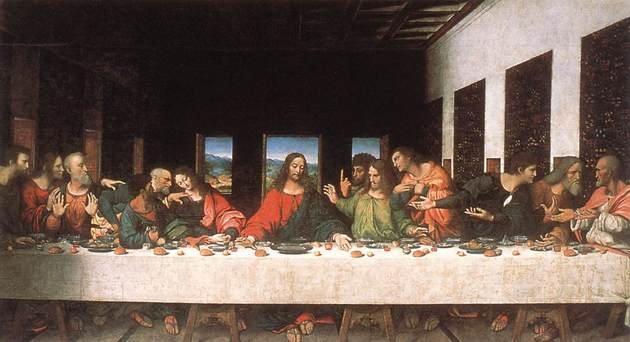

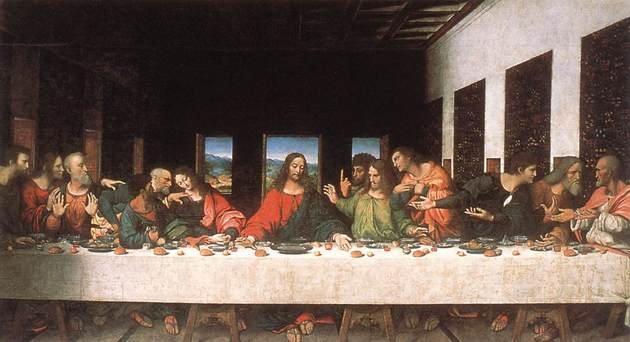

26 La Última Cena es un desarrollo teológico de la

comida comunitaria celebrada en vida de Jesús: la

comida comunitaria original consistía básicamente en panes y peces, como es de

esperar en un grupo formado alrededor de pescadores del Mar de Galilea.

(Téngase en cuenta, además, que es pescado es una comida barata en el ámbito

mediterráneo, a diferencia de lo que sucede en comarcas ganaderas como las del

Río de

la Plata).

El paso a una comida celebrada en torno al pan y al vino simboliza el esfuerzo

de interpretación que los primeros cristianos hicieron acerca de la muerte de

Jesús: el pan es el cuerpo, el vino la sangre. El que este esfuerzo es muy

temprano lo demuestra su formulación en la primera carta de Pablo a los Corintios

(XI-23/27) que parece datar del invierno de los años 53/54.

Plata).

El paso a una comida celebrada en torno al pan y al vino simboliza el esfuerzo

de interpretación que los primeros cristianos hicieron acerca de la muerte de

Jesús: el pan es el cuerpo, el vino la sangre. El que este esfuerzo es muy

temprano lo demuestra su formulación en la primera carta de Pablo a los Corintios

(XI-23/27) que parece datar del invierno de los años 53/54. (Derecha: La Última Cena, Leonardo Da Vinci, 1495-97).

Plata).

El paso a una comida celebrada en torno al pan y al vino simboliza el esfuerzo

de interpretación que los primeros cristianos hicieron acerca de la muerte de

Jesús: el pan es el cuerpo, el vino la sangre. El que este esfuerzo es muy

temprano lo demuestra su formulación en la primera carta de Pablo a los Corintios

(XI-23/27) que parece datar del invierno de los años 53/54.

Plata).

El paso a una comida celebrada en torno al pan y al vino simboliza el esfuerzo

de interpretación que los primeros cristianos hicieron acerca de la muerte de

Jesús: el pan es el cuerpo, el vino la sangre. El que este esfuerzo es muy

temprano lo demuestra su formulación en la primera carta de Pablo a los Corintios

(XI-23/27) que parece datar del invierno de los años 53/54.